REMALVINIZÁNDONOS POR EL CAMINO DE SANTIAGO, por Rosana Ivone González

A Santiago Quintero y su fiel

acompañante de ruta, Araceli González.

Todo en la vida pareciera estar impulsado por

oleadas de expansión y de retracción. Todo parecería moverse al compás de un

corazón en diástole y sístole. Todo pareciera fundirse en compases de acción

dolorosos que socavan el alma y que luego se contraen para buscar la calma que

sana heridas, mientras la mente busca aquietar los vaivenes de la vida, secando

lágrimas y arrastrando las penas que amenazaron hundirnos.

Algo así tal vez pasó en la vida de Santiago Quintero, marino de

vocación, cuando se acercó con cierto resquemor a una familia, aquella que le

había faltado de niño. Su novia le abría la puerta a sentimientos desconocidos.

Una presencia maternal sin precedentes lo sorprendió con una torta de

cumpleaños para celebrar sus 21 años: la primera torta de cumpleaños de su

vida. Pronto partiría en una misión a Inglaterra, por lo que su futura suegra

además del detalle de las velas, había colocado sendas banderas: la argentina y

la inglesa entrecruzadas. Las manos luminosas de Herminia, su futura suegra.

“Bajo extraño pabellón…”

Nada parecía salir de su cauce cuando en 1981 Santiago Quintero

fue enviado hacia Inglaterra con miembros de su fuerza a una experiencia de

formación que incluía maniobras en el mar, junto a otros jóvenes de la armada

de aquel país europeo. Una experiencia reveladora, aunque usual para navegantes

de carrera. Nada más y nada menos que a Inglaterra, reina histórica de los

mares. Inglaterra, de cultura potente y dominante. Inglaterra, una isla clavada

en el océano, con acervo histórico secular, de majestuosos castillos

medievales; con bosques amplios y colinas verdosas; protegida por soberbios

acantilados desafiantes y ciudades vistosas de tránsito ordenado, semiocultas

en las brumas densas del invierno. Inglaterra de monarcas ancestrales y prolijo

sistema parlamentario. Inglaterra expansionista e invasora. Inglaterra del

amado Shakespeare y de Los Beatles. Inglaterra admirada. Inglaterra temida.

Mucho de todo eso pudo conocer Santiago Quintero cuando arribó a

las costas inglesas. Muchos lazos con los lugareños pudo anudar desde su

capacidad para penetrar en las almas humanas con calidez y respeto silencioso.

Los entrenamientos eran exigentes y los descansos -muchas veces turísticos-

eran guiados por marinos ingleses, curiosos y asombrados por esa espontaneidad

argentina, donde no faltaba el buen humor y la alegría. Imposible no sellar

pactos de amistad. Las diferencias, a la corta o a la larga, siempre resultan

enriquecedoras. Y por eso, el intercambio de banderas con tripulantes del “HMS

Sheffield”, un destructor emblemático de la armada inglesa, envolvió de valor

simbólico los vínculos abrazados, luego de uno de los tantos encuentros

futboleros: otra pasión que inevitablemente los unía.

Parte II

“Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar…”

Un año después, el 2 de abril de 1982, un terremoto sin

precedentes en nuestro país puso patas para arriba sentires y pensares.

Santiago Quintero había salido embarcado en el destructor misilístico

“Santísima Trinidad” el 28 de marzo junto a otros compañeros de la fuerza, para

realizar maniobras habituales en nuestros mares del sur. Nada generaba

disonancias en esos anuncios de prácticas convencionales, a las que se sumaron

nuevas naves, entre buques, avisos y rompehielos, un submarino, otro

destructor, camiones, equipos… Algo un poco inusual para los ejercicios

programados. Y en altamar comenzaron a gestarse rumores. Ya había noticias de

ciertas escaramuzas desatadas en las islas Georgias del Sur. El panorama se

volvía inquietante. Se conocía la existencia de conflictos, aunque nada que

preanunciara un enfrentamiento grave. Hasta que la comunicación oficial

direccionó la brújula hacia un propósito inesperado: se tomarían nuestras Islas

Malvinas para recuperarlas del histórico dominio ilegal de los ingleses.

En el “Santísima Trinidad” habían embarcado los comandos anfibios

y los buzos tácticos. Así había quedado consagrada la “Operación Rosario”. El

destructor “Santísima Trinidad” y el submarino “Santa Fe” estarían a cargo e

iniciarían la maniobra de la operación, cuyo propósito inicial fue tomar la

casa del gobernador de las islas, el cuartel de los royal marines y algunas

unidades menores, apenas desembarcaran.

El grueso de la flota venía en la retaguardia a la que se habían

sumado algunas corbetas que se acercaron a las islas para dar apoyo logístico.

Se habían constituido varios grupos organizados con idénticas intenciones. Pero

a la distancia observaron con sorpresa tropas dispersas de británicos que los

estaban aguardando. Enseguida un guía argentino en una piragua se desprendió

del resto para indagar las condiciones del próximo desembarco y descubrió

algunos pertrechos, signo inequívoco de una espera anunciada seguramente por

servicios de espionaje inglés. Inmediatamente se pasó al plan B: desembarcar en

la costa e ir trotando algunos kilómetros hacia nuevos objetivos. El

rompehielos “Almirante Irizar”, transformado ahora en buque hospital, aguardaba

expectante secundado a distancia por otro destructor de similar porte al del

“Santísima Trinidad”; mientras otras embarcaciones diseminadas en distintas

islas cercanas a la Bahía San Carlos merodeaban en alerta, intentando detectar

maniobras de quienes ya eran considerados nuestros enemigos.

¿Cómo definir con palabras precisas aquella mezcla de estupor,

aturdimiento, patriotismo y desasosiego por los seres queridos que quedaban

víctimas del desconcierto en el continente? ¿Cómo echar mano a un atisbo de

racionalidad frente a la palabra “guerra”, aun cuando hayamos sido entrenados

especialmente para esta contingencia? ¿Qué atolladero de sentimientos

desmadejados habrán experimentado aquellos hombres? ¿Qué señal de reflexión

habrá corrido en velocidad de segundos por aquellas mentes sorprendidas, al

conocer que se enfrentaban a la potencia de los mares, al imperio británico?

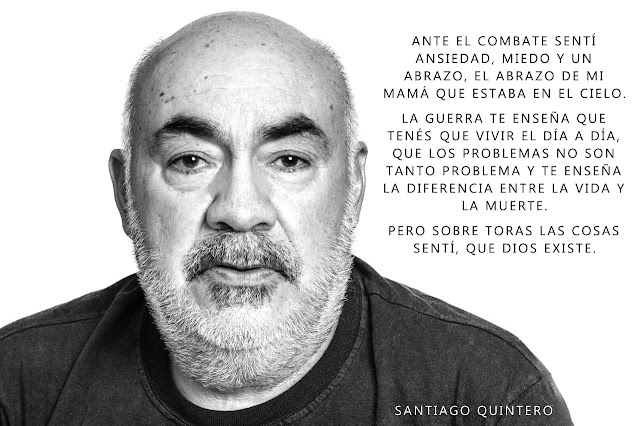

Santiago Quintero, marino por convicción, aceptó con lucidez su

destino. Al fin y al cabo había elegido una carrera que lo había preparado para

escenarios análogos. Ahora finalizaban las ficciones de los simulacros

ensayados una y otra vez con severidad. Se imponía una realidad cruenta en un

escenario tan verídico como atroz.

A miles de kilómetros y devorada por el océano debía dormirse la

pasión de un amor teñido de espera en una lejana ciudad bonaerense. Santiago

Quintero desató de un manotazo los nudos de su existencia desprovista de lazo

maternal. Muy pronto en su vida se había cortado el cordón umbilical que podía

abrazarlo, para que huyeran los miedos. Supo enseguida que se tejía un pedazo

de historia empapada con las aguas malvinenses, tallada de un patriotismo que,

pese a los temores bien fundados, se apoderaba de su alma joven repleta de

ideales.

Apenas sus ojos divisaron tierra isleña, Santiago Quintero sintió

una fuerza emergente que lo tomaba de pies a cabeza y en un rapto de súbita

conciencia percibió la calidez de un abrazo maternal que desde su espalda lo

cubría por entero. De inmediato, centrado en su misión de control logístico

aguas adentro, aguzó su mirada fija en el centro de control de radares

encargados de monitorear tierra isleña a escasos kilómetros, para repeler

posibles bombardeos o para atacar con misiles propios, si esa orden llegaba.

Este apoyo fue vital durante y después del desembarco. Como gran ojo de

cíclope, oficiaba también de control ante posibles ataques ingleses por aire,

aguardando en aquellos momentos determinantes, que la Fuerza Aérea Argentina

tomara posesión del aeropuerto malvinense. La tensión iba creciendo y

envolviendo las horas, atravesando con su fuerza huracanada los momentos de

descanso que intentaban inventarse.

Parte III

“¡´Las Malvinas Argentinas´!, clama el viento y ruge el mar, …”

Hoy, intentando recrear las escenas con la distancia que permiten

los años transcurridos, las imágenes parecen fluir en secuencia simultánea como

si se tratara de una pantalla dividida de recurso televisivo, o como si se

asistiera a la versión de una película de guerra del mejor cine de acción. Así

fue: los enfrentamientos se sucedían por tierra, aire y mar, desafiando el

rigor del clima con su frío glacial y su viento inclemente en aquel rincón del

mundo. Mecida por el sonido atronador del mar, la vida de muchos se diluía en

aquel titánico propósito.

Iniciando mayo, todo parecía definirse con velocidad de rayo y de

manera brutal en el vértigo de batallas desiguales, mientras el frío atravesaba

la médula. Los pilotos de avión realizaban proezas memorables. Los combatientes

disparaban desde sus trincheras fangosas. Submarinos como ballenas solitarias y

expectantes con su carga de torpedos y misiles aguardaban silenciosos. Diversas

embarcaciones como sembradas en el agua quedaban sujetas al oleaje furioso. Las

bajas se sucedían en ambos bandos, como la del imponente “Sheffield”, aquella

emblemática nave inglesa, irremediablemente sepultada en el mar por la furia

certera de los misiles argentinos. Pero también nosotros perdíamos a nuestro

entrañable crucero “General Belgrano”. Nos llenó de impotencia la crueldad de

su hundimiento fuera del área de exclusión, hecho que violaba los códigos

internacionales de batalla. Aunque hubo sobrevivientes, se perdieron más de 300

argentinos en ese episodio. Sin embargo, pese a todo, íbamos ganando, mientras

las vidas humanas de un lado y de otro se escapaban en aquella geografía

distante, sin el último abrazo de quienes los amaban.

Llegaban del otro lado, los “gurkas”, temibles mercenarios a

sueldo y asesinos despiadados. Pero también llegaría la flota de la marina real

inglesa en amplio e

imponente despliegue. No se logró evitarlo. El clima y el accionar

inusitado de países hermanos apoyando a los ingleses conspiraron contra

cualquier pronóstico favorable. Al mismo tiempo –y sin lugar a discusión- se

agregaban la inexperiencia de soldados conscriptos adolescentes desprovistos

del entrenamiento necesario para una guerra, mal alimentados y sin abrigo

suficiente; los errores tácticos de las fuerzas en juego y la superioridad

bélica del enemigo. La explosión de una nueva bomba, la que imponía la

realidad, estalló con su verdad y nos arrastró a la caída con su fuerza

expansiva. Nos rendimos con la mayor desazón y el peor de los desconciertos.

Mientras tanto en el continente, esgrimiendo la fortaleza de su

carácter desafiante, Araceli González, la novia de Santiago Quintero, sentía

estar preparada para las eventuales situaciones de peligro que cayeran sobre su

novio. Era consciente de los riesgos que los distintos miembros de las Fuerzas

Armadas podían correr frente a circunstancias violentas. A través de Santiago,

había conocido tanto entrenamientos y misiones dentro y fuera del país, como

responsabilidades asumidas y compromisos marcados por códigos inquebrantables.

Podía enfrentar lo que viniera, incluso, porque Santiago Quintero había

expresado cuál era su voluntad póstuma, si algo pusiera fin a su vida en algún

momento.

Araceli González llevó con altiva dignidad la noticia del

desembarco en Malvinas. Sabía poner freno a una ansiedad que, por momentos, la

impulsaba a un hormigueo hiperactivo imposible de igualar. Sabía poner su mente

en orden frente al caos y desde su espíritu práctico lograba doblegar los

pensamientos nefastos, aunque su corazón lloraba por las noches, mientras ella

dormía.

Los avatares de la vida diaria la llevaron a trasladarse al puerto

cercano de donde vivía. Allí se asentaba la base en la que trabajaba su

enamorado ausente. En ese lugar debía cumplir con un trámite solicitado por

Santiago Quintero antes de embarcarse. Apenas llegó a destino, recibió la

noticia del hundimiento del crucero “General Belgrano” y todo el temple que la

había acompañado hasta entonces la abandonó por completo, paralizando su alma.

Guiada por un impulso sobrenatural llegó instintivamente a una iglesia donde se

liberaron por primera vez las radiaciones de la bomba atómica que había llevado

almacenada por dentro todo este tiempo. Y allí dejó que las emanaciones que la

carcomían por dentro liberaran su cauce.

Transcurridas unas horas, volvió a la ciudad imposibilitada de

cumplir su misión, en un estado de retracción que duró días hasta que

reencontró el equilibrio y pudo hilvanar más de dos palabras en las

conversaciones.

Parte IV

“Ni de aquellos horizontes nuestra enseña han de arrancar…”

Desde este lado, habíamos conocido el desasosiego de una guerra

que no nos dejaba petrificados. Cantábamos la Marcha de Malvinas en las

escuelas. Plaza de Mayo se inundaba de banderas que unían al pueblo argentino

más allá de las diferencias. Los

más jóvenes se alistaban como voluntarios para acudir a los

frentes de batalla. Equipos sanitarios de personal de salud, hombres y mujeres

valerosas se iban sumando progresivamente. Reaccionamos como sociedad con

inflamado espíritu patriótico que supo de entregas solidarias; de donaciones

valiosas que incluían hasta los preciados tesoros de históricas joyas de

familia; de mujeres que tejían abrigos para los soldados; de ancianos que

llevaban su ofrenda desafiando el frío en largas colas de espera; de niños que

escribían cartas de aliento escondidas en chocolates. Gestos estimulantes que

nunca llegaron a destino.

La mentira con el mejor de sus disfraces nos mostraba que íbamos

ganando la guerra. Recuperábamos Gran Malvina y Soledad, junto al archipiélago

de islas adyacentes. Hasta que la verdad descorrió todos los velos de un solo

manotazo: nos ganaron la guerra. Así, repentinamente y sin medias tintas.

Perdimos más de 600 vidas, entre las cuales más de un centenar eran soldados

conscriptos que cumplían con el servicio militar obligatorio en aquel entonces.

Perdimos las islas. Perdimos la ingenuidad de creer que podíamos lograr la

hazaña de derrotar a un Imperio. La infantil credulidad de pensar que el mundo

entero apoyaría nuestra embestida tan admirable como justa y feroz. El

histórico reclamo de devolución de nuestro pedazo de territorio quedaba rasgado

por tamaña proeza.

El estupor de la derrota se transformó en indignación. El llamado

proceso militar daba sus últimos coletazos hundido en el horror. Y el dolor que

sobrevino a la herida nos permitió reconquistar la democracia.

“La perdida perla austral…”

Maltrecho, con un pulmón malogrado y el corazón confuso, el marino

Santiago Quintero llegaría a sentir el peso de la derrota en sus entrañas

revueltas. Su cabeza era un cortocircuito desmadejado que se debatía entre

pesadillas, ramalazos de recuerdos que perturbaban sus días con sus noches

incluidas y la impotencia que no hallaba cauce.

Internado ya en tierra firme, con apenas 52 kilos en su cuerpo, no

le quedaba mayor alternativa que recomponerse primero. Médicos y enfermeros

acometieron su labor de rescate, al mismo tiempo que Santiago Quintero se

encomendaba a la Virgen. A la par, su novia Araceli lo visitaba con frecuencia,

inundando de color sus días, mientras vencía la sensación de ver a su atlético

novio transformado en un cadáver que apenas respiraba y rodeado de otros

soldados que, como él, atravesaban los días eternos de rehabilitación. Él ponía

las palabras que podía. Ella orientaba la conversación hacia donde la fortaleza

permitía erigir el valor de las nuevas oportunidades.

A veces aparecía con alguna amiga para alentar nuevos climas donde

la juventud podía tejer ilusiones con notas de alegría. En tanto Herminia, la

madre de Araceli, oficiando con fidelidad su rol de mamá sustituta, se afanaba

en cocinar los platos de su especialidad para deleite de su futuro yerno que

amenazaba devorarlos con la ferocidad de un león pero al fin terminaba

picoteándolos como un pajarito. Casi al mismo tiempo, otro soldado

convaleciente ofrecía con generosidad un delicioso dulce de cayote que le

enviaba su familia desde Corrientes. Ese sabor nunca experimentado hasta el

momento le permitió sumar otra dosis de dulzura a su vida.

Sin embargo, el 14 de junio un mazazo repentino lo sorprendió al

enterarse por radio la noticia de la rendición argentina en Malvinas. Habíamos

sido derrotados. Un tremendo sacudón sísmico recorrió por completo a Santiago

Quintero, hasta que al fin un llanto

infinito le permitió liberar la sobrecarga de angustia que se

había apoderado de su ser sin hallar cauce. Supo que algo indefinible se

quebraba en su interior. Supo cabalmente que ya no sería el mismo. Supo desde

algún lugar que ya no sabía cómo rearmarse.

Una de las monjas dedicada a su cuidado, aparecía como presencia

celestial con portentosos desayunos a base de huevo y se instalaba con

paciencia santificada a su lado, aguardando que la dieta de recuperación

indicada fuese cumplida sin pretextos. Hasta que finalmente y pasados unos

meses, Santiago Quintero logró ponerse de pie y salir al aire libre.

Hoy todos sabemos que poner en palabras los hechos traumáticos que

nos sorprenden en la vida, nos ayuda a elaborarlos para poder ubicarlos luego

sanamente en nuestro mundo emocional. En aquel entonces, a todos les fue vedada

la palabra. Desde la superioridad de las Fuerzas Armadas, se exigió el rigor

del silencio en la prohibición tácita de compartir las experiencias atravesadas

en la guerra de Malvinas. Los sobrevivientes eran libres pero las palabras

fueron tomadas como prisioneras, como botín de guerra. Silencio de tumba. Las

palabras fueron asesinadas o suicidadas. Las palabras de todos fueron

enterradas vivas o como nuevos cadáveres yacentes sin posible rumbo.

Parte V

“¿Quién nos habla aquí de olvido…?”

Los fantasmas comenzaban a aparecer cada vez con mayor frecuencia

en la vida diaria de Santiago Quintero. Solo el aliento que da el amor

incondicional iba atemperando el sufrimiento. No fue sencillo recuperar los

sueños dormidos para construir un nido que abrigara la entrega estoica de la

mujer que lo había estado esperando. Volver con vida fue una bendición. Ser

consciente de la depresión que envolvió a cada uno de los soldados en la misma

condición fue un martirio. Era inadmisible aceptar la noticia de los suicidios

de veteranos y combatientes que se sucedían uno a uno. La cifra iba creciendo

de manera alarmante con el transcurrir de los días y de los años.

Cada 2 de abril, un llanto profuso quebrantaba a Santiago

Quintero. Por si fuera poco, la alarma del reloj despertador se fue

transformando en alarma de guerra cotidiana y terminaba estrellado contra la

pared en un contraataque inusitado. Incluso la tranquilidad del sueño se

interrumpía con frecuentes sobresaltos, envueltos en pesadillas que recuperaban

escenas de guerra. Los ecos de las vivencias en Malvinas no hallaban rumbo ni

sosiego. A la par, era testigo de la suerte de muchos soldados que injustamente

no eran incorporados en trabajos dignos al circuito laboral. Una sociedad tan

aturdida como indiferente les daba la espalda luego de haber aclamado en masa

su admiración suprema por las muestras de valentía puesta en acción. Ya no

importaba pensar en el sufrimiento padecido por aquellas almas frente al rigor

gélido del clima malvinense, sin abrigo suficiente, víctimas de la distancia y

del hambre en las trincheras amasadas en barro. Aquellos héroes ensalzados en

un pasado inmediato ahora vendían ballenitas, calcomanías y bolsas de plástico

en un intento desesperado por sobrevivir.

Todo lo que se relacionaba con Malvinas en aquel entonces

resultaba siniestro. La ansiada paz no podía ser acariciada por todos. Aquel

“manto de neblinas” iba envolviendo con espesa negrura caminos que se cerraban

sin atisbo de luz para muchas almas atormentadas que habían defendido con

pasión aquellas tierras distantes. Tal vez, la muerte en aquel paisaje

inhóspito hubiera sido el mejor desenlace, pensaban muchos. Haber muerto en

Malvinas se había vuelto una fantasía tan deseable como incumplible

para más de uno. Pero la voluntad de Dios había señalado otra

salida, aunque su Luz pareciera negada.

Al calor del hogar recientemente fundado y con un rosario colgado

en su cuello, Santiago Quintero iba aprendiendo a exorcizar los fantasmas de su

orfandad de niño y los horrores padecidos en la cruzada por Malvinas. Sintió

que sellar su amor con Araceli era el mejor pacto de su vida frente a Dios y la

sociedad. Un nuevo camino prometía amasar junto a otro ser una fortuna relegada

hasta ahora. Pronto la paternidad le devolvió una parte de la alegría que se

había escondido y asomaba de a ratos. Nany y Nico llenaban con su euforia los

rincones de la casa, oficiando como antídoto inocente a cualquier indicio de

tristeza. Además, su esposa Araceli no estaba dispuesta a bajar los brazos en

su lucha por lograr un hogar plenamente feliz. Y con este firme propósito

libraba una titánica batalla cotidiana entre las necesidades de cada integrante

de su familia -de cada uno de sus amores- y los desafíos que entrañaba su

profesión en la escuela primaria.

Pero la tensión igualmente crecía en el ambiente. Las discusiones

que comenzaban a sucederse con frecuencia parecían emular un campo de batalla

pero entre cuatro paredes. Era dinamita interior la que estallaba con violencia

a través de las palabras. El refugio construido desde el amor se iba

transformando en campo minado. Las esquirlas impactaban en todos y se

incrustaban en las paredes, amenazando socavar los cimientos del nido familiar

y arrasarlo todo.

En este caso como en muchos otros, el tiempo no mitigaba las

heridas. Se confirmaba que toda regla siempre tiene su excepción.

Santiago Quintero no podía evitar la aparición sin tregua de los

rostros de sus compañeros muertos en combate que se le filtraban mientras

dormía. El mundo exterior se tornaba amenazante cuando escuchaba el sonido de

motor de los aviones que surcaban el cielo de vez en cuando. Percibía que sus

ecos se le multiplicaban en el cuerpo que le respondía con involuntarios

temblores espasmódicos.

El tiempo había ido devorando los años y pasarían casi dos décadas

para que, desde la conducción de nuestro país, se organizaran equipos de

trabajo con personal capacitado para reencauzar los traumas originados por la

guerra. De este modo y con dedicada paciencia se intentaba generar una

metamorfosis que devolviera la esperanza. Porque la vida de muchos

sobrevivientes se iba apagando entre la depresión, el consumo de sustancias y

la decisión inclaudicable de terminar con la propia vida. Vacío, soledad, abandono

fueron los estigmas que habían brotado para instalarse por años. Demasiados…Y

esto no sería gratuito.

Pese a todo, varios de los llamados veteranos de guerra y ex

combatientes se habían ido acercando entre sí, en distintos puntos del país.

Así, irían surgiendo los Centros de Veteranos y Excombatientes de Malvinas.

Todos habían recibido condecoraciones que implicaban alguna muestra de

reconocimiento. Y concluían que, si por alguna razón habían sobrevivido, de

algún modo debían honrar esta oportunidad de seguir transitando por el mundo,

sin olvidar a los caídos en batalla: los verdaderos héroes, según ellos mismos

hoy ratifican. La unión los fortalecía y ayudaba a poner en palabras el caos

interior de muchos. Pero en la actualidad varios de ellos aun se resisten a

hablar: todavía no han podido superar las marcas del horror.

Parte VI

De todo era consciente Santiago Quintero. Tenía registrada cada

acción que lo involucraba directa o indirectamente a Malvinas. Era consciente

de todo. Incluso de su propio coqueteo con la idea de muerte, una tentación que

comenzaba a asediarlo sin reparos.

Fue entonces que, empecinado, encaró la más feroz de sus batallas:

la que debía librar consigo mismo. Impulsado por el abrazo de su hija Nany,

-que a esa altura ya era madre- y por el sortilegio de sus palabras - “Papá, te

necesitamos”-, no requirió de más señales. La primera de ellas venía del

segundo nombre de su primogénita: Soledad, por Malvinas. Con decisión se acercó

a un Centro de Veteranos en busca de ayuda para paliar su propia existencia que

amenazaba desintegrarse.

Revincularse con otros que habían pasado por la misma experiencia,

allanó su camino. Se respiraban aires de camaradería y un idéntico afán de

recuperar vida. De volver a llenar la copa interior de burbujeante espuma. Y

Santiago Quintero se sintió cómodo. Y así se convenció de que el pasaje

emprendido desde su laberinto era el que debía tomar.

Una mujer joven y cálida lo recibió con amabilidad. Estimuladas

por la laborl profesional de quien había aprendido a escrudiñar la mente humana

con estudiada delicadeza, las palabras comenzaron a fluir confiadas. Ahora más

que nunca, Santiago Quintero debía seguir avanzando sin pausa. Su propio radar

interior así lo exigía. Era el inicio del nuevo combate que comenzaba a librar

en territorio propio: en su mismísimo espacio interior.

Y así con nuevos ojos pudo empezar a mirar y a mirarse. Aprendió a

resignificar el sentido de su vida. A agradecer la vida propia y la de los

suyos. Aprendió a volver a tejer los hilos de su existencia, a construir nuevos

sentidos, elaborando una nueva trama. Aprendió a transformar su dolor en

orgullo por la misión que le había tocado cumplir, quitándose para siempre el

sentimiento de culpa por haber sobrevivido.

Cuando su suegro Rodolfo percibió la magnitud de esta empresa,

estimuló sin pausa el hacer con las manos de Santiago Quintero. No era tarde

para crear algo nuevo, aprendiendo a soldar y a fabricar piezas singulares de

metal. Tampoco era tarde para aprender a fabricar otras pero de madera. Rodolfo

con más de 90 años compró un torno y se abocaron juntos a fabricar objetos

diversos, evidenciando almas que, aunque recién estrenadas, los definía como

metalúrgicos y carpinteros avezados. Dotados ambos de carácter férreo, se

trenzaban en discusiones frecuentes, donde cada uno buscaba ganar terreno sobre

el otro imponiendo su voluntad, mientras aprendían también a disfrutar

mutuamente la presencia que se regalaban. Porque se admiraban entre sí y, por

encima de todo, se amaban, aunque jamás lo pusieron en palabras. Hombres

demasiado curtidos que no requerían de definiciones empalagosas.

¡Para honor de nuestro emblema,

para orgullo nacional…!

Muy pronto, Santiago Quintero también descubrió que tampoco era

tarde para recuperar su afán de hacer tortas fritas los días de lluvia, ni para

agasajar a propios y ajenos con soberbios costillares a la llama, asistido por

la presencia espiritual de su mentor Rodolfo, que le seguía soplando al oído

los secretos de un buen asado.

Ya en 2016, año del Bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia, descubrió que tampoco era tarde para emprender una nueva aventura que revinculara su sentir patriótico con un sentimiento afín del pueblo argentino. En su Centro de Veteranos se había fraguado una idea tan insólita como original: algunos de ellos se transportarían en un dispositivo vial de control, una vagoneta -entre nosotros conocida como “zorrita”- junto a otros agentes ferroviarios.

Los veteranos involucrados llevarían junto a su bolso personal, otro con banderas argentinas que irían entregando en más de un centenar de escuelas de cada uno de los pueblos que atravesaran a su paso hasta arribar, como destino definitivo, a la emblemática Casa de la ciudad de Tucumán, en vísperas del 9 de Julio.

Cuando sus compañeros de ruta debieron abandonar la empresa,

Santiago Quintero encaró solo el desafío. Era un largo camino a la intemperie

anudando lazos con los ferroviarios que dirigían el transporte. Sujetos a los

vaivenes del clima y a las largas horas de silencio en la inmensidad del

paisaje, no le quedó otra alternativa que contemplar su historia. Un encuentro

consigo mismo revelador. Resulta imposible transmitir con rigor de síntesis, el

paño de amor, reconocimiento y admiración que se fue tejiendo a su paso por

tantas comunidades de gente cálida, a lo largo de centenares de kilómetros.

Entrar en detalles significaría escribir otro capítulo de su historia.

Años después, junto a la inclaudicable Araceli, el amor de su

vida, descubrió que tampoco era tarde para tomar la decisión de instalarse en

su casita cerca del mar, ya con sus hijos crecidos -aunque viviendo muy lejos-

y un par de nietos.

En ese lugar privilegiado, tampoco fue tarde para encontrarse con otros, muy similares a él, con la misma experiencia malvinense, que a pocos pasos del mar desplegaban alegría de vivir como él, junto al mismo afán de solidaridad en el quehacer comunitario.

Siempre secundados por Araceli y el resto de las mujeres que en la actualidad siguen apostando por nuevos sueños, intentando prodigar a otros momentos de felicidad.

Hoy, cuando los días son intensamente grises y el viento sopla con fuerza, escuchan el rumor del oleaje a los lejos para recordarles que persisten en sus corazones heroicos los ecos de Malvinas envueltos en el manto protector de la Virgen Stella Maris.

Es entonces cuando, recuperando una vez más el valor de la epopeya, vuelven a desempolvar sus medallas para lucirlas con orgullo en cada acto patrio. Porque nunca es tarde, mientras estamos vivos…

No me resulta fácil comentar luego de haberme emocionado hasta las lágrimas con esta historia de vida, la vida de Santiago que contiene la vida de nuestros héroes de las Malvinas y la vida de sus familias y afectos...Es una maravillosa vida de resiliencia, pero sobre todo de amor, ese amor que les hizo brindarse unos a otros, el amor a la Patria, la fe, el amor incondicional de la esposa y su familia, el amor de Santiago para trasnformar su dolor en servicio...hoy se nos habla de sinodalidad y esta es una muestra clara: el anuncio con obras en las contigencias del mundo, la apertura a los otros, el darse...sin duda el dolor y las heridas subyacen, pero el amor los cauteriza...lo has narrado tan maravillosamente querida Rosana, atrapante, dinámico....con pinceladas de respeto, de consideración, de admiración y sobre todo de amor, a Santiago y a su famillia, y a todos sus camaradas y seres queridos que es un disfrute leerlo, es una lección de vida...Gracias por compartir esta vivencia y contarla de una forma tan hermosa!

ResponderEliminar¡Muchas gracias, Maga, por tu valoración exquisita! Fue un trabajo arduo en un intercambio profundo de audios de WhatsApp con mi cuñado Santiago. Una experiencia singular para ambos, donde las palabras fluyeron casi como por arte de magia. Siento que nuestras almas se encontraron desde el cariño y la confianza mutua que nos profesamos. Comparto tus conceptos acerca de la resiliencia y la sinodalidad. Ayer un lector me decía que sintió una identificación interior con las vivencias que muestra el relato. Percibió que cada uno de nosotros vive sus propias Malvinas espirituales en algún momento de su vida y esto desafía nuestros propios límites para enfrentar eso que nos pone a prueba. Aunque podamos debatirlo, es muy valioso que las experiencias de otro resuenen en nuestro interior.

EliminarMuchas gracias nuevamente, Maga, también por tu estímulo.

Coincido con lo que dicen ambas totalmente.

ResponderEliminarLa tarea de recuperarse de un trauma de guerra no debiera ser tan ardua. Creo que falta agregar que así como hubo gobiernos que mataron a sus chicos de diversos modos, hubo gente que se sumó a la indiferencia, y a veces al desprecio calificándolos de cobardes.

Ese contexto social, que aplaudió la locura de este emprendimiento, justo en su objetivo pero sin ton ni son en su modo de abordaje, tampoco contuvo ni desde el estado ni desde la comunidad a los sobrevivientes.

Me causa un profundo dolor la gente abandonada por el estado, por la comunidad de origen, por sus propios pares.

No debería ser tan ardua la tarea de recuperarse de un trauma de guerra, faltó inmensamente una sociedad que esté presente. Recordemos eso también.

Este hombre y esta familia, estuvieron huérfanos (como tantos otros) de contención social.

Esa orfandad multiplicó su sufrimiento claramente y eso se llama injusticia. No estuvo eso y me apena tanto, me admira mucho que pudieran salir adelante.

No debería ser tan ardua la tarea de recuperarse de un trauma de guerra. Eso habla de nosotros como país. Eso habla de ausencias de gobiernos que deberíamos repensar.

Una verdadera maravilla.

ResponderEliminarEl texto de por sí, conmovedor. Las formas, por supuesto muy bien puestas...

Un gran trabajo. Nos guía hacia la esperanza.